Sir John Barbirolli ― 2008/01/14 19:54

Mahler: Symphony No. 2 ("Resurrection")

Berlin Philharmonic Orchestra / Sir John Barbirolli

この連休、特に昨日今日はいかにも冬らしい天気で、あまりの寒さに今日は部屋に引き蘢っているつもりでしたが、食糧の買い置きがなくなったので、昼前に食糧の買い出しで外出するついでに、昨年暮れの大掃除でCDの棚を整理し今ではほとんど聞かないCD10数枚を中古CD屋に引き取ってもらおうと思い、近所にある多磨地区を中心に展開する某チェーン店へ持って行きました。

流行りの歌手などのCDではないので、はなから大して値はつかないだろうとは予想していましたが、結果は「うちでは値がつきませんので」とにべもない返事。

いくら何でも「値がつかない」はないだろうと憤慨し、しからばと、時折利用している中央線沿線で有名な中古レコード屋さんへ持って行くことに。

「一応クラシックも扱っているけれど、圧倒的に他のジャンルが中心だから、ここも大した値段では引き取ってもらえないだろう」とやや諦め気味で伺ったところ、予想を遥かに上回る額(予想していた額の10倍)で引き取ってもらう事が出来、店主の心意気に感謝して(急に懐が暖かくなって気が大きくなった事もありますが)写真のCDを購入してきました。

イギリス人の指揮者 サー・ジョン・バルビローリが残したマーラーの演奏で有名なのは、ベルリンフィルと組んだ第9番で、ご多分に漏れず私も所有していて、iPodにも登録し時折聞いています。「死」をテーマとしていながらも、全体に何とも言えない独特な暖かさが感じられる演奏で、終楽章などは何度聞いても飽きのこない名演奏です。

そして今日購入した同コンビによる第2番「復活」は、ライブならではのミスや雑音(特に終楽章で遠くからトランペットが演奏している時に聞こえる雑音は何?)はありますが、楽章が進むにつれてグングン力強さを増してくるオーケストラの音や、古い録音ながら丁寧にリマスターした結果でしょう、時折聞こえてくる(おそらく指揮者の)うなり声などが良く聞こえるすばらしい実況録音です。ここでもやはり前述の第9番同様、柔らかさや暖かさが感じられるのは、この指揮者独特の持ち味なのでしょう。

最近はマーラーの合唱付きの交響曲はあまり聞かないのですが、今日の午後だけで通しで2度も再生をしてしまうほど引き込まれてしまいました。

今年の第九 ― 2007/12/28 22:38

Beethoven Symphonie No.9

Chor und Orchester der Bayreuthr Festspile

WillhelmFurtwangler

昨日Apple Store 渋谷へ立ち寄ったついでに、近くのTower Recordにも数年ぶりで立ち寄ってみました。

行き先はもちろん6FのクラシックCD売り場ですが、特に何かを買う予定はなく立ち寄ったものの、新譜コーナーに1951年フルトヴェングラー指揮のバイロイト祝祭管弦楽団によるべ−トーヴェンの第九が陳列してあるのが目に入りました。

フルトヴェングラーの第九と言えば、EMIの51年ライブ録音があまりにも有名ですし、私も以前CDを購入した事がありますが、初めて聴いた時、終楽章のコーダの演奏があまりにもテンポが速すぎてオーケストラがついて行けず、乱れまくったまま集結しているのと、不自然な編集が気になって、「なぜこんな演奏が名演奏としてもてはやされているのだろう?」と不愉快になって1回聴いただけで中古CDで放出してしまった上に、フルトヴェングラーの演奏そのものも敬遠していました。

今回も「おおかた既出のEMI盤をリマスターしたものだろう」とタカをくくりながら、横に掲示してあった解説文を読んでみると、これまでに世に出た事のない別テイクの放送用音源を使用しているとのこと。試聴すると確かに以前持っていたEMI盤と比べ終楽章コーダの演奏を安心して聴く事ができ、すっかりだまされて(?)購入してiPodにダウンロードしました。

それにしても没後60年以上が経過していて、音源も既に出尽くしたと思っていたのに、まだまだどこからともなく未発表の演奏がでてくるとは、愛好家・研究者の努力には頭が下がる思いです。

渋谷行き ― 2007/12/27 23:57

年末の大掃除を兼ねて、家にある不要品を整理してヤフオクに出品したところ、そこそこの金額になったので、昨日iPod nanoを購入しました。

帰宅後音楽をダウンロードしたまでは良かったのですが、その後しばらくしたらリンゴマークが出たままウンともスンとも言わなくなってしまい、何度もリセットを試みてもだめなので、仕方なくApple Store 渋谷のGenius Barを予約して、会社帰りに相談に出かけました。

銀座のApple Storeは銀ブラの途中で時々立ち寄るのですが、渋谷のお店はどういう訳か足が向かなくて、前回出かけたのは2006年の正月早々、Mac miniがぐずってしまった時に、相談のため訪問して以来ですから、ちょうど2年ぶりになります。

予約した時間に店内に入りますと、大勢の先客が相談をしている真っ最中で、たぶんクリスマスプレゼントに彼氏からもらったのでしょう、iPodを持った女性のお客さんが大勢いました。(中には巨大なMac Proを抱えてやってくる強者もいましたが)

待たされること約20分で係の人に相談をしましたところ、その人曰く「このような症状は初めて」と言う事で、結局初期不良で新品に交換していただいて無事帰宅の途につき、現在この記事を書いている最中も、今のところまともに動いています。今度は大丈夫でしょう。

鍛錬听力 ― 2007/06/24 21:12

iPodに限らず、携帯用音楽プレーヤーを利用した語学学習は昔から多くの方が実践しています。

従来ですとラジオの語学放送を録音したり、教材のカセットテープやCDを購入して聴くのが一般的でしたが、最近はPodcastシステムを利用し数多くのサイトが公開されていて、無料で教材が手に入るようになりました。ありがたいことです。

iTunes Storeの教育カテゴリーを見てみますと、英語に関するPodcastはもちろんですが、私が勉強している中国語についてもけっこうな数のサイトが出てきますが、少し前まではどちらかと言うと台湾や上海、広東、香港など南方の人たちの語りであったり、アメリカ人が妙な発音で話をしていたりして、普通語の学習にはちょっと…と思うようなサイトがほとんどでした。

日本国内から配信しているものもありますが、ウルサいナレーターがいるかと思えば、逆にぼそぼそと抑揚のない語り口だったり、妙に中国を意識した音楽が邪魔をしていたり、中途半端なタレントやキャラクターを使用していたりで、正直ダウンロードして聴き続けたサイトは一つもありませんでした。

ところが最近になって、今年の冬から相次いで2つのPodcastが公開されていることに気が付きました。

一つは天津から配信している「iMandarinPod.com」、そしてもう一つは北京から配信している「CSLPod」です。

どちらも中国語の発音や基本文法を勉強した人向けの内容ですが、私のお気に入りは後者のサイトで、中級レベルの課文は短いですが、センテンス毎に細かく、そして数多くの例を紹介しながら解説しています。

また北京独特の慣用句が盛り込まれていたりして、それらの解説は全て中国語で行っているので、相当听力(ヒヤリング)が鍛えられます。

聴いていてどうしても分からない部分については、音声データと同時に文章(中級の場合はフリガナ付き!)もダウンロード出来、写真のように液晶画面で読むことも出来ます。なんと言っても無料なので、ぜひ中国語学習している同学們にお薦めします。

ロストロポーヴィチ氏死去 ― 2007/04/28 06:20

Dvořák: Cello Concerto In B Minor, Op. 104

Mstislav Rostropovich, Herbert Von Karajan; BPO

昨日の夜の公共放送のニュースで、先日亡くなった植木等氏のお別れの会の模様が流れていて、参列者を見ていると皆等しく歳をとりそして死んでゆくんだなぁと思っていたら、次のニュースでは現代を代表するロシアの名チェリスト:ロストロポーヴィチ死の死去が報じられました。

少し前からレコード店の棚には氏の80歳を記念するアルバムが並んでいたので、まだまだ元気なのかなと思っていたのに、突然の訃報に驚くとともに、奇しくも先日亡くなったエリツィン氏とともに、一つの時代の終わりを感じました。

旧ソ連時代の民主化運動や世界中で活躍されていた氏の演奏で印象に残っているのは、1995年1月の阪神・淡路大震災犠牲者追悼演奏会におけるJ. S. バッハの無伴奏チェロ組曲第5番サラバンドの独奏で、演奏終了後拍手ではなく黙祷で締めくくるものでした。

演奏会の模様がテレビ放映されていたのを録画したのですが、ビデオデッキを既に処分してしまって再生する事が出来ず残念です。

ニュースの後、追悼の意味で久しぶりに棚から写真のアルバムを取り出し聴きました。

今年最初に聴いた曲 ― 2007/01/01 12:17

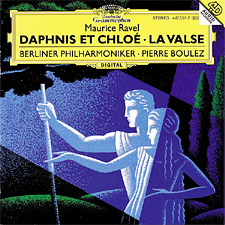

Daphnis et Chloé

PIERRE BOULEZ / BERLINER PHILHARMONIKER

フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(今年は没後70年のようです)のバレエ音楽です。

夜が明けるシーンをオーケストラと合唱で表現した第三部の冒頭「夜明け」は、何度聴いても感動します。

今朝は初日の出を見に行くついでにこの曲を聴いてみようと言う事で、急遽思い立ってiTunesに取り込みiPodにダビングしてから出かけました。

のぼせもんやけん ― 2006/09/25 22:27

大阪トヨタ架空販売、社員111人関与…組織的不正か

社員らの名義で中古車の売買を偽装した自動車販売大手「大阪トヨタ自動車」の架空販売問題で、同社本社の元部長が在任中、大阪府豊能町の知人に架空の販売先として「名義貸し」を依頼していたことが、わかった。

知人の家族分を含め、5年間に軽自動車39台、普通車3台を購入したとして、それぞれの名義で自動車登録されていた。同町では軽自動車は車庫証明が必要なく、登録などの手続きが簡単な軽自動車の大半が架空販売だったとみられる。(後略)

(2006年9月25日3時2分 読売新聞)

ネットのヘッドラインニュースで上の記事を目にしたとき、ふと思い出したのがコメディアン:小松政夫さんの著書「のぼせもんやけん」です。

小松さんが植木等さんの付き人兼運転手になる前、敏腕の自動車セールスマンだったのは有名な話ですが、先日文化放送のラジオ番組「大竹まこと 少年ラジオ〜明日にかけるハナシ」に小松さんがゲスト出演した時に、著書に関係した当時の思い出を語っていました。

その中でも特に感動したのは、営業所のノルマ達成の命を受けてお客様の所へ出かけた小松さんが、お客様と交わす約束の場面です。(ネタバレになるので詳細は書きませんが)

そんな話を聞いたあとで冒頭のニュースを見ると「少しは小松さんの爪のあかでも煎じて飲んだらどうだ?」と言ってやりたくなります。

この日の放送はポッドキャストで公開されたので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思ったのですが、文化放送は過去の放送分は保存していないのですかね?良い放送内容だっただけに残念です。

iPod shuffle 購入 ― 2006/07/28 22:19

昨年秋にiPod(第4世代)を購入してほぼ毎日使用していましたが、この夏我々の会社でもクールビズを導入し、ワイシャツで通勤OKになると、ワイシャツの胸ポケットに入れるには厳しいし、通勤カバンに入れて延々ヘッドホンのコードを延ばすのもなぁと思い、しばらく前から中古SHOPやヤフオクでiPod shuffleを探し続けていたのですが、なかなか出物がなくて諦めていました。

ところが数日前、Apple Storeのお買い得情報のページをたまたま覗いて見たとろ、整備済製品ながらもアームバンドとセットで廉価販売されていたのを見つけてしまい、衝動的にポチッとクリック・注文してしまいました。

来週から少しは身軽な格好で通勤が出来そうです。

アップル、iPod用の音量制限設定ソフトを提供 ― 2006/03/30 23:04

iPodを購入して半年近くになりますが、最近何となく耳に違和感を覚えるようになり、ネットで「難聴」などのキーワードから検索してみると、関連したページが相当数ヒットします。

ほとんどのページで携帯用音楽プレーヤーの代名詞として「iPod」と書かれている(というか、やり玉にあげられていると言った方がいいのでしょうか?)のがいかにも今風です。(少し前ならさしずめ「ウォー○マン」でしょうね)

そして今日はAppleが対策用ソフトの提供を始めました。詳しくはこちら。

ほぼ毎日、会社への行き帰り(往復約3時間強)に音楽やら語学教材を聞いていますが、特に後者の場合は注意して聴こうとするあまり、知らず知らずのうちに音量を上げてしまうようで、気が付く度に気をつけねばと反省しています。もうすぐ定期健康診断がやってきますが、聞き取り能力に変化がなければ良いのですが…

さて、語学と言えば、2年間通い続けた中国語教室は、一応今日で卒業(まぁ学習に卒業はないと言われそうですが)することにしました。

理由は、当初の目標である「中華料理屋でちゃんと注文が出来ること」がほぼクリアできたので、と言うのは冗談ですが、来月から仕事の環境が変化するので、当面はそちらを優先するためです。

ちょっと残念ではありますが、まぁしばらくは独学でコツコツ続けてゆくことにしますわ…

100%ムネオナイト ― 2006/02/24 00:09

23日の夜、渋谷で「100%ムネオナイト」なるイベントが開催されるとネットのニュースで知り、久しぶりに「MUNEO HOUSE」が気になって、あらためて調べてみると、2002年の春頃に1stアルバムが出されたんですね。

当時毎晩のようにネット上から音声データをDOWN LOADしていた事を思い出し、「あれからはや4年、月日の経つのは早いものだ」としみじみ感じました。

10番目のアルバムまでCDに焼いて保存しておいたのですが、いつの間にか散逸してしまい、昨晩探して出てきたのは1stから4thアルバムだけですが、やはり1stアルバムが一番まとまっている作品ですね。早速iTunesを介してiPodに保存しておきました。

「HOUSE MUSIC」なるジャンルや音楽を初めて聞いたのがこのアルバムですが、世の中にはこんな音楽もあるんだと、目から鱗が落ちる(少々大げさすぎますか)ほどの強い衝撃を受けました。

この感覚は、高校生の頃、せいぜい「ひょうきん族」や「ドリフ」程度のお笑いしか知らなかった私が、初めて「スネークマンショウ」を見た(私の場合LD(レーザーディスク)で「スネークマンショウ・楽しいテレビ」を見たのが最初です)時に受けた衝撃に近いものがあります。(よく判らない例ですね)

最近のコメント