リレー落語2題 ― 2013/04/14 17:29

ホワイトボード posted by (C)Yongyi

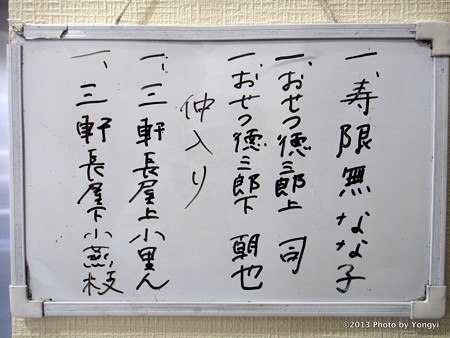

今月の黒門亭は、「祝・10周年黒門亭祭り」として、毎回サブタイトルをつけ特色のある番組をうっていますが、今日は「リレー落語2題」と題して「おせつ徳三郎」と「三軒長屋」の2題が演じられ、特に後者はお気に入りの師匠お二方が出演されるので、午前中から出かけて来ました。

御徒町に着いたのが11時少し前。顔付けからして既に並んでいるだろうと予想していた通り、黒門亭の前には行列が出来ており私で17番目。最終的には満員札止めになる盛況ぶりでした。

木戸銭を払って2階へ上がると、桟敷席後方には録画用のカメラが据え付けられています。今月は毎回記録するんでしょうかね?

上手い具合に壁側の座布団が1枚空いていたので、寄りかかって鑑賞することが出来ました。(横着でスミマセン)

リレー落語1席目は、二ツ目さん2人による「おせつ徳三郎」。「花見小僧」を演じた三遊亭司さんはお初見です。

かなり前に落語協会の「インターネット落語会」で「宗論」を観たことがありますが、どことなくクールでサゲも現代風にまとめられていて、気になる噺家さんではありましたが、これまで寄席では聴く機会がありませんでした。

帰宅後協会の芸人紹介で調べたところ、入門したのが4代目の桂三木助師匠で、師匠が亡くなられた後に三遊亭歌司師匠のところへ入ったとか。なるほどと思った次第。

司さんのおせつや定吉も良かったですし、続く朝也さんの「刀屋」もしみじみとした語り口が良かったです。一朝師匠の一門はしっかりした若手が揃っているようですね。サゲは地口落ちではなく、おせつが水をすくって徳三郎に飲ませる形でした。

仲入り後は柳家のお家芸をたっぷり。

初めて聴く噺なので、事前にネットで下調べをしてはみましたが、どうにも最近は想像力が欠如しているのか、文字だけでは想像が出来なかったのですが、登場人物と場面展開が多いとの解説の通り、ちょっとうっかりしていると「今どこのシーン?誰の会話だ?」となりかねない噺でした。

今日はベテランお二方の芸もさることながら、普段聴く機会の余りない二ツ目さんの芸に接することが出来たのが収穫でした。

黒門亭 2109回 リレー落語2題

ー開口一番ー

林家 なな子 「寿限無」

三遊亭 司 「おせつ徳三郎(上)」

春風亭 朝也 「おせつ徳三郎(下)」

ー仲入りー

柳家 小里ん 「三軒長屋(上)」

柳亭 小燕枝 「三軒長屋(下)」

1年ぶりに国立演芸場へ ― 2013/04/05 17:15

国立演芸場にて posted by (C)Yongyi

いつもの通りたまたま「国立演芸場」のサイトを閲覧していたところ、主任が林家正蔵師(こぶ平)、仲入り前が柳亭小燕枝師とちょっと気になる演者が目に入ったので、ネットで座席を予約して会社帰り1年ぶりに出かけて来ました。

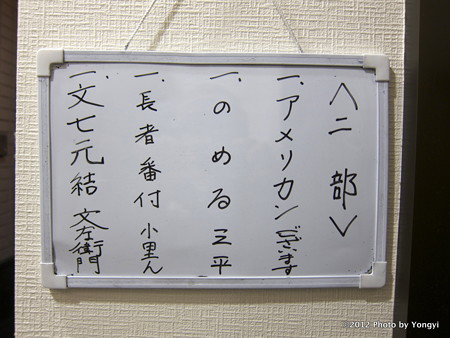

国立演芸場 4月上席5日目 夜の部

ー開口一番ー

林家 まめ平 「転矢気」

林家 たけ平 「辰巳の辻占」

柳家 小せん 「紋三郎稲荷」

マギー隆司 奇術

林家 錦平 「片棒」

柳亭 小燕枝 「野晒し」

-仲入り-

ホンキートンク 漫才

古今亭 志ん橋 「看板のピン」

林家 ぺー 漫談

林家 正蔵 「子別れ(下)」

6時開演でその10分程前に会場に到着したのですが、既に前座さんの高座が始まっていて、途中から入場するのも気が引けたので、とりあえず開口一番は大型モニターを見ながら、買ってきたパンを食べていました。

それにしてもここでも演目は「転矢気」。やはり流行っているんですかね?個人的には余程の工夫がない限り、大して面白い噺とは思わないんですがね。

前座さんの高座が終わると同時に入場。隣の席には外国人のお客さんが2人来ていましたが、落語聴いて分かるのかなぁ?と心配になり、仲入りの時にでも尋ねてみようと思っていたら、たけ平さんの高座が終わったと同時に早々に帰ってしまいました。何をしに来たのか非常に気になります。

今席の国立演芸場は、林家(根岸系)一門の噺家さんが中心のようですが、子供の頃にテレビでよく観た先代三平師や息子のこぶ平の印象から、どうもこの一門は本気で落語が出来のかなぁといつも気になっています(今日出掛けたのも主任の正蔵師がどんなもんだか聴きたいがため)が、その中にあって錦平師は地味ながらもしっかりした古典を演じる事ができる珍しい(と言っては師匠に失礼か)噺家さんだと思います。

仲入り前はお目当ての小燕枝師。マクラでお囃子の三味線と太鼓についての解説。太鼓の皮が馬の皮で出来ていることを話して、サゲへの伏線を張ってから「野晒し」へ。

好きな噺で、実演では昨年正月二之席の小三治師が演じたのを聴いただけなので期待をしていたのですが、調子が悪かったのか前半何箇所か詰まる部分があり、その度に聴いているこちらが緊張してしまったのと、時間の関係からか後半がやや慌ただしく感じてしまったのがつくづく残念でした。今度師匠の会で時間を気にせずタップリと演ってもらいましょう。

志ん橋師は体調を崩されてから初めて聴く高座。心配していましたが、客席から拝見した限り今までと余り変わりはない様子で一安心。

さて主任の正蔵師、これまで定席寄席では浅い時間帯で比較的短めの軽い噺しか聴いたことがなかったのですが、なかなかどうしてどうして。

時折語尾が聴きづらく感じることはありましたが、母親が子供の持っていた50銭の出処を問い詰める辺りなど、結構気合が入っていた様に感じました。

一部噂で聞いた通り、やるときはやるもんだなぁと感心しながら帰宅の途に就きました。

新宿末廣亭 3月中席 6日目 ― 2013/03/16 23:07

新宿末廣亭にて posted by (C)Yongyi

昨年末に新宿末廣亭から送られて来たチケットの有効期限が今月末に迫り、いつ使おうかと悩んでいたところ、上手い具合に中席の昼夜のトリがお気に入りの柳亭小燕枝師と古今亭菊之丞師の組合せでしたので、この機会に出掛けることにしました。

菊之丞師については、先日文部科学省の大衆芸能部門文部科学大臣新人賞を受賞し、加えて結婚報道されたばかりで、客席後方にはご贔屓さんからのお祝いの花が飾られていました。

新宿末廣亭 3月中席 6日目 昼の部

―開口一番―

柳家 さん坊 「つる」

古今亭 志ん公 「真田小僧」

ホンキートンク 漫才

林家 彦いち 「みんな知ってる」

三遊亭 吉窓 「半分垢」

伊藤 夢葉 奇術

柳家 さん喬 「長短」

金原亭 馬の助 「権助芝居」と百面相

ぺぺ桜井 ギター漫談

林家 種平 「お忘れ物承り所」

川柳 川柳 「ガーコン」

江戸家 猫八 声帯模写

入船亭 扇遊 「たらちね」

-仲入り-

橘家 半蔵 「反対俥」

笑組 漫才

柳家 小団治 「長屋の花見」

柳家 さん八 漫談(師匠の思い出話)

翁家 和楽社中 太神楽

柳亭 小燕枝 「らくだ」

新宿末廣亭 3月中席 6日目 夜の部

―開口一番―

三遊亭 しあわせ 「子ほめ」

三遊亭 歌太郎 「権助提灯」

マギー隆司 奇術

柳亭 燕路 「お節徳三郎〜花見小僧」

古今亭 菊輔 「謎解き千早振る」

三増 紋之助 江戸曲独楽

柳家 はん治 「ろくろ首」

桂 藤兵衛 「饅頭こわい(部分)」

林家 正楽 紙切り

金原亭 駒三 「勘定板」

桂 文楽 「看板のピン」

-仲入り-

古今亭 菊太楼 「くしゃみ講釈」

ロケット団 漫才

春風亭 一之輔 「浮世床(本)」

吉原 朝馬 「六尺棒」

鏡味 仙三郎社中 太神楽

古今亭 菊之丞 「お見立て」

二ツ目勉強会 ― 2013/02/22 15:48

二ツ目勉強会会場 posted by (C)Yongyi

近所の福祉施設の掲示板に、ある二ツ目の噺家さんの勉強会のポスターが掲示されているのが目に留まり、会場が歩いて10分程度のところにある集会施設だったので、会社帰りに立ち寄ってみました。

会場は会議室の様なところで、明るく適度な広さがあり、高座はテーブルを並べて作られていて、緋毛氈と座布団は毎回噺家さんが自分で持って来るんだそうです。

勉強会とは言っても、お客の入りは余裕で「ツ離れ」して、最終的には20人前後になったのは大したものです。当初は数名だったそうですが、やはり回を重ねることが大事なんですかね。

この日の演目は下記の通り。

第9回 勉強会 某集会施設

「転矢気」

「狸の恩返し」(改作)

-仲入り-

「紙入れ」

開口一番の「転矢気」。最近アチコチでよく聴く演目ですが流行りなんですかね?

この日の転矢気はオーソドックスな感じで演じていましたが、同じ二ツ目の鈴々舎馬るこさんのように思いっきり弾けて、ブラックな珍念さんが登場するくらいの何かが欲しかった。二席目は特にコメントすることは無し。

三席目マクラで間男騒動の話を始めたので、「紙入れ」を演るとすぐに分かりましたが、会場には小学校低学年の子供を連れた親子が何組も来ていたのに良いのかな?どこまで艶っぽく演じるのか?とそればかり気になっていました。

二ツ目に昇進してまだ数年。前座さんと違って自分で仕事を見つけなければ食べて行けない大変な時期ですが、今後も頑張ってもらいましょう。

都合が付けばまた立ち寄ってみたいと思います。

上野界隈を歩く ― 2013/02/17 21:55

西郷隆盛像 posted by (C)Yongyi

先月の柳亭小燕枝の会の会場で配布されていたチラシで、上野・下谷神社で開催の「柳噺研究会」を知り、電話で申し込んで出かけて来ました。

昼過ぎに御徒町駅に到着。昼飯はアメ横で食べようと考えてはいたのですが、どこにしようか悩みながら、今日は少し趣向を変え、いつも山手線の内側の通りを歩くところを線路の外側で適当な店を探しながら歩きましたが、どうにもこれといった店が見つからず、とうとう上野駅が見えるところまで来たところで、何やら時代掛かったカレー屋「クラウンエース」を見つけ、値段の安さに惹かれてそのまま入店。

注文は食券、店内はカウンターのみと、よく利用する新宿の「カレーハウス11イマサ」と同じですが、こちらのお店はイマサほど洗練された雰囲気はなく、いかにも上野のアメ横のガード下と言った雰囲気が漂っていました。

程なく出されたカツカレー、薄くて焦げたようなカツで、大盛りの割りに多分カツは普通盛りと同じと思われるのがチョット残念。

カツカレー posted by (C)Yongyi

味はどうの言えるほど肥えた舌は持っていないので書きませんが、イマサ同様「とりあえず安くて早く食事を済ませたい」向きには持って来いのお店でした。

開場まで多少時間があったので、食後の運動を兼ねて上野恩賜公園の西郷どんを見て時間調整してから、東上野・稲荷町の下谷神社へ向かいました。

第16回 柳噺研究会 上野・下谷神社

-開口一番-

三遊亭 ございます 「たらちね」

柳亭 小燕枝 「馬の田楽」

柳家 小里ん 「長者番付」

-仲入り-

柳家 小菊 早春の唄

五街道 雲助 「禁酒番屋」

木戸銭を払って受け取ったパンフレットには、開口一番が三遊亭「ありがとう」と書いてあり、高座脇のメクリもそのように掲示されていて、一昨年の秋だったか二ツ目昇進が決まっていたのに廃業したあの前座さんが復活したのか?とビックリしましたが、果たして出囃子が鳴って開演すると弟弟子の「ございます」さんが登場し、どうやらちょっとしたイタズラだったようで、「ございます」さんも開口一番「洒落の分かるお客さんで…」とは言っていましたが、どうですかね?

どなたのご趣向かは存じませんが、私にはあまりいい趣味とは思えませんでした。

単にパンフレットの印刷間違えと言うなら、メクリは正規の名前を掲示してその旨アナウンスすれば良いだけで、何も廃業した芸人の名前を出して客を騙して笑いを取ろうという了見は如何なものかと思いました。(洒落が分からない野暮な奴です)

出だしチョットムッとした感じで始まりましたが、まぁ開口一番はともかく、続く師匠方の芸については何も言うことはございませんが、師匠方もおっしゃられていました通り、田舎者が登場する噺(「馬の田楽」「長者番付」)がネタ出しで続いてしまったのは、主催者ももう少し何とかならなかったのかなぁとは思いましたが。

っと、何だかんだ言いつつも、お気に入りの師匠方の噺が聴けて満足して帰宅の途につきました。

武蔵境落語まつり ― 2013/02/10 18:34

第65回 柳亭小燕枝の会 ― 2013/01/30 06:35

2013 初笑い ― 2013/01/18 06:54

新宿末廣亭 posted by (C)Yongyi

今日は会社の創立記念日で半ドン。午後は今年初めての寄席で新宿末廣亭へまっすぐ駆けつける予定でしたが、あいにく大量の仕事が残っていたので、それを処理してからとなり、新宿へ着いた頃には昼の部のトリでした。

この日は久しぶりに2階席の最前列に陣取りました。

新宿末廣亭 正月二之席 千穐楽 昼の部

(途中から入場)

三遊亭 圓歌 漫談「中沢家の人々」「天皇陛下、初めて落語を聴く」(共に一部)

新宿末廣亭 正月二之席 千穐楽 夜の部

ー開口一番ー

柳家 まめ緑 「穴子でからぬけ」

鈴々舎 馬るこ 「大安売り」

松旭斎 美智・美登 奇術

柳家 〆治 「看板のピン」

柳家 さん喬 「替り目」

入船亭 扇遊 「たらちね」

江戸家 猫八・子猫 動物ものまね

柳家 喬太郎 「夜の慣用句」

五街道 雲助 「堀之内」

柳家 権太楼 「代書屋」

昭和 のいる・こいる 漫才

柳家 小団治 漫談「都々逸あれこれ」

三遊亭 金馬 「紙入れ」

-仲入り-

太神楽社中 寿獅子

初音家 左橋 「宮戸川」

春風亭 一朝 「宗論」

柳亭 小燕枝 「道灌」

林家 正楽 紙切り(羽根付き・スカイツリー・勧進帳)

柳家 小三治 「蒟蒻問答」

第53回 柳家小里んの会 ― 2012/12/23 10:43

第53回 柳家小里んの会 posted by (C)Yongyi

このところ柳家の芸を伝える師匠方の落語を聴きに、あちこち出かけているわけですが、とりわけ容姿が先代小さん師匠によく似ておられる柳家小里ん師が気に入り、上手い具合にこの連休中に師匠の会が池袋であるというので、今年の聴き納めにしようと、池袋演芸場へ出かけてきました。

6時少し過ぎに会場に到着すると、既に8割がた席は埋まっていましたが、前から2列目の中央の席が空いていたので、すかさず着席。お客さんの中には小里ん師の著作「小さん芸語録」の聞き手・Iさんの姿も見えました。

定刻通り6時半に開演。

落語協会特選会 第53回 柳家小里んの会

ー開口一番ー

三遊亭 しあわせ 「転矢気」

古今亭 志ん吉 「岸柳島」

柳家 小里ん 「厩火事」

-仲入り-

柳家 小里ん 「掛取万歳」

お初見の志ん吉さんは、なかなか上手い将来有望株の二ツ目さんと感じましたが、その後の肝心の小里ん師が残念ながらが調子が悪かったのか、一席目の「厩火事」でセリフを言い直したり、二席目の「掛取万歳」は、マクラで初演とのことわりがあったとは言え、魚屋との喧嘩の場面でセリフを飛ばしたり、三河万歳の調子がぜんぜんなっていなかったり、トドメは最後の決めセリフ「百万年」を言い間違えてしまったのは痛かったです。

期待して出掛け、また「掛取万歳」は暮れにふさわしい好きな噺だっただけに、正直ガッカリな内容でした。

ご贔屓さんが多かったせいか会場は湧いていましたが、最近「◯◯の会」など噺家さんの名前がついた落語会に行って感じるのは、出演者のご贔屓さん・身内が会場を占めて、結局なぁなぁと言いましょうか、内輪受けと言いましょうか、和気あいあいで終わってそれっきり。その後の打ち上げの方がメインなんじゃないか?と。

私のような部外者には面白くもなんともなく感じることが多々ありますし、芸人を生かすも殺すも、結局お客さん次第だなぁとつくづく思います。

やっぱり普段の寄席で落語を聴くのが一番かなぁと、あらためて感じながら家路につきました。

最近のコメント