15年経ちました ― 2012/05/01 10:13

今ではblogですとか、Twitterなどを利用して、手軽に日常の出来事や写真・動画をインターネット上に公開できる世の中になりましたが、ひと昔前はWebオーサリングソフトを利用したり、タグ辞典と首っ引きであれこれ悩み手間暇かけながら公開していたものです。

5年前の記事にも書きましたが、私がインターネットなるものを知ったのは1997年の春のこと。インターネット上の英国車MINI(ミニ)オーナーズクラブ「MINI on the Web」の「オフ会」に遭遇して衝撃を受けるとともに、負けてなるものかとにわか仕込みでWebサイトを公開しました。

その当時は相当数のMINIに関して個人・クラブのWebサイトが公開されていましたが、15年後の現在、当時のリンク集でたどれるWebサイトはほとんどなくなりましたし、飛ぶ鳥を落とす勢いだった「MINI on the Web」も、いつの間にか消滅してしまいました。

一方私が所属する「SAFETY FIRST MOC 1994」のWebサイトは、15年前と同じURLでたどれる数少ないWebサイトで、(全てを細かく調べたわけではありませんが)恐らく現存するMINIオーナーズクラブのWebサイトとしては、日本で最も古いものの1つと思います。

尤も多くのWebマスターの生活も忙しくなって、インターネットに手間暇かけられなくなったでしょうし、英国製MINIも生産終了してから10年以上経過し、MINIと言えばBMW社の新型MINIシリーズが普通に認識されるようになりましたからこれも時代の流れですね。

まぁ私も表紙の写真と簡単な文章を更新するのがやっとなのが実情で、内容の薄いWebサイトではありますが、クラブ活動が続く限り今後も気長にぼちぼち更新してゆこうと考えています。

タイヤ交換 ― 2012/05/04 17:36

タイヤ posted by (C)Yongyi

数年前からタイヤの劣化によるひび割れが気になり、3月の車検で一緒に交換してもらおうと「くるま屋木内」のミツさんに相談した所、「ウチでやるよりも普通のタイヤショップでやってもらった方が安上がりだよ」と言われ放置していましたが、1日に帰省の途中給油で立ち寄ったガソリンスタンドで、あらためてタイヤを見たところ、想像以上にひび割れが激しく、いつバーストを起こしても不思議ではない状態に、昨今の自動車事故を想像し恐ろしくなって、急遽この連休中にタイヤ交換をすることにしました。

実家へ帰る道すがら、幾つかのタイヤショップに立ち寄ってMINI用のタイヤは置いてないかと探しまわりましたが、予想していた通り今どき10インチタイヤを置いてあるショップはありません。

前回交換した当時(12年以上も前ですが)は、実家の近所の日曜大工センターに併設のカー用品コーナーでさえ、普通に10インチタイヤ(ラジアルタイヤだけでなく、バイアスタイヤ:ダンセーフも)が置いてあったものですが、今は軽トラでさえ12インチ以上の時代ですから仕方ないですね。

結局実家に近いタイヤショップで、問屋へ在庫確認と取り寄せを相談したところ、幸い連休中に入荷・交換ができることになりましたが、カタログに「G.T.SPECIAL」と言うシリーズ名称がないのが気になっていました。

果たして今日交換のためショップへ行ってみると、「G.T.SPECIAL」のロゴが書かれた新品タイヤが置いてあり一安心。(「S208」シリーズの中に含まれているようです)

横浜ゴムさんには今後もこの名称と、古めかしいタイヤのパターンは残して欲しいものです。(少数ユーザーの勝手なお願いで申し訳ないですが)

交換風景 posted by (C)Yongyi

タイヤ本体とバルブ交換、古タイヤの処分等々で〆て22,280円也。前回もこのくらいの交換費用だったかな?

昼前に作業が終わったので、一旦実家に戻り、両親を久しぶりにMINIに乗せて赤城山南麓の県道4号線(通称グルメ街道)沿いの「めん処・とくや」さんへ行き昼食。

とくや 外観 posted by (C)Yongyi

食後帰宅してうだうだしているうちに、空がだんだん暗くなってきて、この記事を書いている辺りから、雷鳴が聞こえてきました。今年の大型連休は全国的に天気が今ひとつのようですな。

明日の朝には東京へUターンの予定ですが、何のために帰省したのかよく分からないまま、連休が終わりそうです。

ロードバイク改造計画 ― 2012/05/05 11:13

GIOS VINTAGE 2012Model posted by (C)Yongyi

1月に購入したロードバイク。全体に旧き良き時代の自転車を彷彿とさせるしたデザインで、眺めているだけでも楽しいのですが、ノーマル状態では飽きたらずまたぞろ改造の虫が疼きはじめてきて、まずは手っ取り早いところで、サドルを交換することにしました。

下の写真は完成車についていたVELO社製のサドル。

サドル (VELO) posted by (C)Yongyi

現代的なサドルは似合わないので、機能はともかく見た目がクラシックな革製にしようと決め、モデルは何にしようか悩んで、まずBROOKSに当たりをつけて探してみましたが、かなり高額でとても手が出せないので、次にで中古でもいいからとSelle SanMarcoのREGALかROLLSをヤフオクで探していたら、まぁまぁの価格でそれなりの状態のROLLSがヒットし、世田谷の自転車ショップが出品していたので早速落札。振込手数料・送料をケチって運動がてらお店まで直接出向いて入手しました。

下の写真が購入したROLLS。

サドル(Selle San Marco Rolls) posted by (C)Yongyi

流石に手に持っただけで「重い」と分かるサドルで、あらためてキッチンスケールで測定した結果は下記の通りです。

- VELO : 296g

- ROLLS : 374g(+78g)

オマケに厚みがあって、そのまま取り付けるとサドル高さが変わるので、シートポストを下げようとしたら、完成車のシートポストは相当長いものが使われていて、シートチューブ内でシートポストの先端がボトルケージを固定するナットに当たり、これ以上下げる事が出来ないことが分かったので、軽量化を兼ねてシートポストを切断することにしました。

シートポスト径の2倍を残し、110mm(108g)をカット。

シートポスト切断 posted by (C)Yongyi

重いサドルに交換しても、結果として30gの軽量化に成功しました :-)

この次の改造は、やや幅広なのが気になっているドロップハンドルと、デザインが近代的でイマイチのステム、バーテープも茶色の物に交換する計画です。

GIOS VINTAGE 2012Model posted by (C)Yongyi

新宿末廣亭 5月中席 3日目 ― 2012/05/13 22:53

初夏の新宿末廣亭 posted by (C)Yongyi <

「新宿末廣亭友の会」のチケット、有効期限は6月末なので、6月下席の小三治師まで使わずにおこうかと思いましたが、その前に、昼の部主任:小満ん師・夜の部主任:喬太郎師と言う魅力的な組み合わせの番組があったので、ここで使うことにして、いつもの通り朝10時に伊勢丹の開店と同時に、地下の食料品売場で弁当を購入して新宿末廣亭へ。

昼の部の出演者と演目は下記の通り。

新宿末廣亭 5月中席 3日目 昼の部

ー開口一番ー

柳家 緑太 「無学者(やかん)」

柳亭 こみち 「旅行日記」

ホンキートンク 漫才

林家 久蔵 「浮世床(将棋)」

金原亭 世之介 「へっつい幽霊」

東京ガールズ 漫謡

林家 三平 漫談

柳家 はん治 「ぼやき酒屋」

ロケット団 漫才

むかし家 今松 「後生鰻」

林家 種平 「お忘れ物承り所」

林家 正楽 紙切り(相合傘、田植え、小ゑん師匠とふくろう、東京スカイツリーと富士山、末廣亭)

柳亭 左楽 「目薬」

ー仲入りー

桂 ひな太郎 「代書屋」

あした順子 漫談

桂 南喬 「初天神」

桂 文楽 「替り目」

鏡味仙三郎社中 太神楽

柳家 小満ん 「笠碁」

女流噺家こみちさんの「旅行日記」、喜多八殿下や同期のろべえさんが演じる時は、宿帳を持って挨拶に来るのは宿の主人ですが、こみちさんの場合は宿の女将なんですね。

久蔵師、東京ガールズはお初見。続くいっ平は久しぶり2回目。何を掛けるかと思ったら終始雑談。それも最近結婚したのか嫁の話。

ワイドショー番組ならチャンネル変えるなりテレビ消すなり対応できるけど、お足を払って寄席まで来てののろけ話は聴きたくないね。ヘタな親父さんのモノマネもいいから、もっと真面目に芸に取り組んでほしいものです。

あした順子先生は相変わらずお達者。今日のお相手は開口一番を務めた緑太さん。

主任の小満ん師、何を掛けるか期待していたら、初めて実演で聴く「笠碁」。

小満ん師と言えば、師匠の先代文楽師のネタが中心とばかり思っていましたが、その後の師匠先代小さん師のネタも演じるんですね。これを聴けただけも昼の部は収穫でした。

しばしの休憩を挟んで夜の部。出演者と演目は下記の通り。

新宿末廣亭 5月中席 3日目 夜の部

ー開口一番ー

柳家 まめ緑 「穴子でからぬけ」

柳家 小んぶ 「家見舞」

アサダ二世 奇術

林家 木久蔵 「新聞記事」

三遊亭 吉窓 「のめる」

すず風にゃん子・金魚 漫才

林家 時蔵 「子ほめ」

林家 鉄平 「紀州」

ぺぺ桜井 ギター漫談

柳家 さん八 「小言念仏」

柳家 小さん 「親子酒」

ー仲入りー

橘家 圓太郎 「浮世床(本)」

昭和のいる・こいる 漫才

林家 しん平 漫談「フランス料理講座入門編」

柳家 小ゑん 「下町せんべい」

翁家和楽社中 太神楽

柳家 喬太郎 「抜け雀」

時蔵師の「子ほめ」。可笑しかったのは八五郎が竹さんの家で赤ん坊を探す場面。竹さんに「毛布に包まってるだろ」と言われてその通り毛布を開けたら、中から「お鉢」が出てきたところ。昼寝の爺さんと赤ん坊を間違えるが普通のパターンですが、お鉢を出すのは初めて聴きました。

夜の部は仲入り後が俄然面白かったですね。まずクイツキの圓太郎師。

マクラで外国人に日本の魅力・伝統芸能を紹介する話。落語をどう説明するかと思ったら、「古めかしい建物」に、「みんな普段着で集まって」「着物を着ている人の話を聴く」のが落語だそうです。落語は以前も聞いたことのある「浮世床(本)」。たどたどしく本を読む場面は、相変わらず面白かったです。

続くのいるこいる先生は、ベテランの味を出したしゃべくり漫才。

しん平師は以前(社)落語協会のインターネット落語会で見たことのある漫談。この師匠らしさが出ていて、サゲもユーモアが効いていて良かったです。

小ゑん師はタイトルだけは聞いたことのある初めて聴く噺で、ネットで検索してみたところ、原作は30年以上前、菊池1040という方が三遊亭圓丈師のために作ったものだそうで、それを小ゑん師がアレンジして演じているそうです。

時折挟むクスグリ(例:吾妻橋の向こうには、さん喬師匠の実家「キッチンイナバ」! (小声で)…セコな洋食屋)は、小ゑん師ならではのものと言えましょう。

せんべい屋の親父が話す江戸弁が何とも自然ないい雰囲気で、もっと親父のセリフを聴きたかったです。

太神楽の後は、お目当て・お楽しみの喬太郎師の登場。短いマクラですぐに本題に。

宿屋の夫婦が2階の客の噂をしているので、「抜け雀」か「竹の水仙」だなとはすぐに分かったのですが、「竹の水仙」は5月連休で帰省した際、落語研究会の録画を観たばかりなので出来れば「抜け雀」をと念じていたところ、願いが通じました。

喬太郎師はそれほどの数を聴いているわけではありませんが、前回の「寝床」然り、古典落語の基本はしっかり残していながら、現代的なクスグリなどの工夫をふんだんに取り入れて、幅広い年代の落語ファンを唸らせる、類まれなる噺家さんだと思います。(まぁ今さら私ごときニワカが言うことでもないですが)

この日の「抜け雀」も極端とも言える宿の女将のかかあ天下ぶりや、小心者の主人で大いに場内を沸かせたかと思うと、静かな口調で「名人・上手」についてしみじみと語りながら、そこに喬太郎師自身の心境を語って笑わせるなど、サービス精神旺盛な内容で、大いに満足して帰宅の途につきました。

ところでこの日、昼夜通じて寄席では縁起物とされる「泥棒の噺」が掛かりませんでした。こういう日もあるんですね。

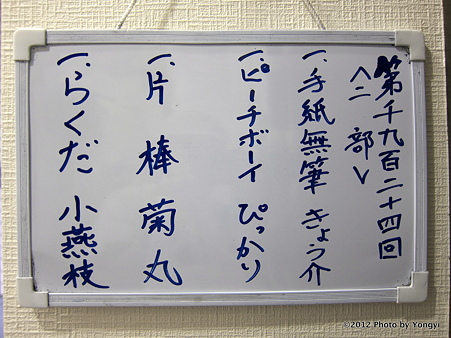

柳家ろべえの稽古風景 ― 2012/05/17 22:34

柳家ろべえの稽古風景 posted by (C)Yongyi

二ツ目の噺家、柳家ろべえさんの勉強会。先月武蔵境の落語会で撮影した写真を渡すのを兼ねて、会社帰り聴きに出かけました。

毎月蔵出し! 柳家ろべえの稽古風景 黒門亭

柳家 ろべえ 「片棒」

柳家 ろべえ 「盃の殿様」

柳家 ろべえ 「お菊の皿」

定刻通り会は始まったのですが、高座に上がったろべえさん、急に「ちょっと待って下さいね」と一旦袖に引っ込んだので何事かと思ったら、懐に貴重品を入れっ放しにしておいたのを出してきたとのこと。

なんか落ち着かない雰囲気のままおしゃべりが始まったのですが、それによれば前の日に師匠の落語会があって、その手伝いと終了後の打ち上げで遅くまで飲んでいて、結局先輩の噺家さんと明け方まで居酒屋にいたとのこと。

その疲れがあったんですかね?マクラらしいマクラもなく、「それではケチな人の噺を演ります」と宣言して「片棒」。

この噺では銀次郎が語る葬列の場面、山車・お囃子がメインになると思うんですが、これがどうも今ひとつキレと言うかお囃子らしく聞こえない。

二席目はネタ出しの「盃の殿様」。先月国立演芸場で師匠の喜多八師の噺を聴いたばかりなので、どうしてもそれとの比較になりますが、ここでは東海道中の言い立てがキモですけれども、なんとか無事言い終えてはいましたが、どうにも棒読みな感じに聴こえました。

ようやく安心して聴けたのは、最後の「お菊の皿」だけで、ちょっと残念な会でしたが、来月以降どう変化するか期待しているので、また足を運んでみようと思います。

新宿末廣亭 5月中席 8日目 夜の部 ― 2012/05/18 23:08

夕方の新宿末廣亭 posted by (C)Yongyi

先日新宿末廣亭におこもりした時、木戸口でプログラムと一緒にもらった印刷物に、「夜席割引」の案内があり、夜7時以降は1,400円で入場できると書いてありました。

7時ですと仲入りのちょっと前からになりますが、今席のような顔付けであればそれだけでも十分楽しめるだろうと思い、会社帰りに立ち寄ることにしました。

その前に新宿駅東のタワーレコードで時間調整。夕食は以前ネットニュースで見た、伊集院光氏が好きだと言う立ち食い蕎麦屋「いわもとQ」へ。

普段歩き慣れていない歌舞伎町で通りを1本間違えてしまい、お店にたどり着くのに時間が掛かってしまったので、蕎麦を味わう暇もなく掻きこむように食事をして、足早に末廣亭へ。到着すると7時からの割引券の発売を待つ人が数人並んでいました。

7時になり木戸銭を払って入場すると、さん八師が「短命」の終りの部分を演じていました。

新宿末廣亭 5月中席 8日目 夜の部

柳家 さん八 「短命」

柳家 小さん 「虎の子」

ー仲入りー

橘家 圓太郎 「親子酒」

昭和のいる・こいる 漫才

林家 しん平 「無精床」

柳家 小ゑん 「鉄の男」

翁家和楽社中 太神楽

柳家 喬太郎 「すみれ荘201号(歌:東京ホテトル音頭)」

演者が入れ替わるタイミングで空席を探して移動。上手い具合に前から3列目が空いていたのでそこに着席。

ちょうどその頃「兵庫からお越しのナンバさん」と呼び出しの場内アナウンスが聞こえていました。

そして次の小さん師が高座に上がり、お馴染みの末廣亭を褒め称える話を始めるかなと思ったら、「この末廣亭は設備が古くて…」と言い始め、メモ用紙を見ながら「兵庫のナンバさんはいらっしゃいますか!?」と高座から呼び出しを始めて場内爆笑。

結局「ナンバさん」は見つからなかったのか、小さん師も「調子が狂っちゃったなぁ…」とぼやきながら怪談話へ。

仲入り後のクイツキの圓太郎師もマクラで「ナンバさん」が現れないことに触れ笑いを取って、ネタは「親子酒」。お馴染みの噺ではありますが、(上手く説明出来ないのですが)圓太郎師からは何か他の演者とは違う可笑しみを感じました。

のいるこいる先生に続くしん平師。今日一番の驚きはしん平師が落語を演じたということですかね。

いつもはしょうもない(と言っては失礼ですが)漫談ばかりで、落語が演れるのか半信半疑でしたが、この日はお化粧に関するマクラからごく自然に噺に入り、無精な床屋の大将などやはり本職だなあと感じさせる口調で演じていました。サゲはこの師匠らしいバカバカしい地口落ち。

続く小ゑん師はお馴染みの秋葉原を熱く語るマクラですが、毎回結構お客の反応は良いですね。それにしてもこのマクラの中で、客席の最前列でメモを取ったり、インターネットで演者の批評を書いている人のことに触れるたびに、自分のことのように感じて苦笑してしまいます。

演目は得意ネタの「鉄の男」。結構鉄ネタでもお客さんの反応は良く、頭の上に両腕で三角を作ってパンタグラフのモノマネで笑わせたかと思うと、片腕で「今はシングルアームなんだよ」と言ってまた笑わせていました。今日は鉄オタ仲間の「影っち」は登場せずにお時間。

太神楽に続いて、主任の喬太郎師が登場。

いきなり「業務連絡。本日はしん平師の『無精床』をもって古典落語は終了です」と、新作落語を演る宣言をし、落研部員の悲哀さを語るマクラから噺に。

初めて聴く噺ですが、とにかく歌あり笑いあり、ほろっとする場面もあったりの盛りだくさんな内容で、師の代表作のひとつと言われるのも分かります。とにかく面白い話で、足を運んで良かったなと感じた夜席でした。

多摩湖サイクリング ― 2012/05/20 19:45

日食を観察する人々 ― 2012/05/21 22:07

日食を観察する人々 posted by (C)Yongyi

今日の最大の話題といえば、やはり世紀の天体ショー「金環日食」でしょう。

だいぶ前から各種メディアでは観測時の注意として「観測用のメガネ」の購入を薦めたり、今朝のラジオニュースはトップの扱いだったりして、そうなるとひねくれ者の私は却って見たくなくなるものでして、「商業主義に乗せられてたまるか。意地でも観測用メガネは買わん」と思ったり、今朝も「どうせなら思いっきり天気が崩れて雨が降らないものか」と願いながら通勤電車に乗っていました。

ところがいざ食の最大の時刻が迫ってくると、生来の野次馬根性がむくむくと沸き上がって、結局新宿駅で乗り換えのついでに(?)改札を抜けて甲州街道へ出てみました。

新宿駅の南口は想像していたよりも遥かに多い人達が歩道に立ち止まって、一様に太陽の方向を眺めていました。

当初甲州街道を跨ぐ通路に上がろうと思ったのですが、既にそこは立錐の余地もない程人がいたので諦めて、南口正面の横断歩道を渡ったところに移動したところ、ちょうどそこには天文ファンのサラリーマンが設置したのでしょうか?筒状の投影機が置いてあり、ご好意で太陽が欠ける様子を覗かせて貰いました。

投影機に映しだされた太陽 posted by (C)Yongyi

薄曇りの時に一瞬リング上になった太陽を見ることが出来ましたが、それ以上は目を痛めるので止めにして、観察する人々の様子を撮影していましたが、さながらアメリカの雑誌LIFEの表紙にあった、立体映画を観る人々の写真(そのものズバリの画像はなかったのですがこんな感じ)を連想させる面白い光景でした。

長居はできないので足早に駅構内に戻りましたが、「やっぱり専用の眼鏡を買って見ても良かったかな」とちょっと後悔した朝でした。

日食を観察する人々 posted by (C)Yongyi

黒門亭 第1924回 ― 2012/05/26 23:46

林家正雀独演会 ― 2012/05/27 17:00

林家正雀独演会 posted by (C)Yongyi

年に2回開催している東町落語を聴く会「落楽会」の地域落語会。昨秋は保安上の理由から武蔵境で開催しましたが、今回は規模を若干縮小し、地元東小金井のマロンホールに会場を戻して開催されました。今回も手伝いを兼ねて出かけてきました。

当日は初夏の強い日差しの中、会場いっぱいのお客様をお迎えし、当初予定にはなかった正雀師匠による1席を加え、また出囃子はCDラジカセではなく、お囃子のお師匠さん(長澤あや師匠)による生演奏、大喜利にはお弟子さんの彦丸さんと寄席の踊りを披露していただくなど、贅沢な内容の会となりました。

第13回 東町落語を聴く会「林家正雀独演会」

林家 正雀 「持参金」

林家 彦丸 「片棒」

林家 正雀 「今戸の狐」

-仲入り-

林家 正雀 「お節徳三郎」(花見小僧・刀屋)

大喜利:寄席踊り「なすかぼ」「深川」

最近のコメント