初「ノラや寄席」 ― 2012/06/03 22:26

ノラや寄席 posted by (C)Yongyi

「殿下」こと柳家喜多八師匠の熱烈なファンであるMさんに誘われて、JR中央線・高円寺駅そばの「ノラや寄席」へ初めて行って来ました。

JR中央線・高円寺駅は、元号が変わって間もない頃でしたか、仕事で1ヶ月ほど北東側の現場に毎日通っていたことがありましたが、今回ノラや寄席のある駅西側は初めて。

ガード下やアーケード商店街には4時頃訪れたのですが、休日の夕方と言う事もあってか、既に居酒屋さんの軒先で引っかけているお客さんも数多く見られ、非常に賑わっていていました。

寄席の開場までMさんと駅南の名曲喫茶「ルネッサンス」で、秋の落語会の打ち合わせと時間調整。

5時に木戸口に並んで、5時半に木戸銭(ワンドリンク付き)を払い小袋に入ったおつまみを貰って入場。席を確保してから一旦会場を出て、向かいのバーで生ビールを一杯貰って、飲みながら開演まで待ちます。

この日の出演者と演目は下記の通り。

ノラや寄席「喜多八・えり二人会」

恩田 えり 「寄席囃子教室」

柳家 喜多八 「黄金の大黒」

ー仲入りー

恩田 えり 「実録シリーズ:昭和テレビ大作戦」

柳家 喜多八 「ぞめき」

三味線のえりさんはお初見。ただ少し前に何かの機会に本を出版されていることは知っていたので、前日にAmazonで本を購入して少し予習。またTwitterも読んで事前に人物像をチェックしておきましたが、実際ご本人に接して想像を超える(?)キャラクター・独特の語り口にビックリ!前の週に地元の地域落語会にお招きした三味線のお師匠さんとはまるで違う、今風のお嬢さんです。

まずは寄席囃子とは何か?をひと通り紹介する「寄席囃子教室」。最後に会場の手拍子で「なすかぼ」を唄ってお後につなぎます。

続いて喜多八師。冒頭長屋の住人が集まって店賃の話をしているので、最初は「長屋の花見」かな?と思っていましたが、季節的におかしいので何だろう?とずっと考えていましたら、「大家の子供が…」と続いて「黄金の大黒」。

仲入り後は、再びえりさんが高座に上がって「実録シリーズ」なるものを披露。子供の頃に観ていたテレビ番組の話ですが、年代的に近い事もあって共感することも多く、非常に楽しく聴けました。

トリは喜多八師。マクラで相撲の話が出たので、このところアチコチで演じている「阿武松」かな?と思っていたら、会場には追っかけのファンが多い(当然彼らは何度も聴いている)ことから別の噺を考え始め「片棒」は疲れるからとこれも却下。最終的に2階に幽閉された若旦那の苦悶を描いた「ぞめき」を演じました。

私が初めて池袋演芸場で喜多八師の高座を拝見した時(2009年)に聴いたのが「ぞめき」。久しぶりに聴けて懐かしかったです。

寄席がハネて同じ場所で出演者を囲んでの打ち上げに参加。日曜日の夜、いつもであれば月曜日のことを考えて憂鬱になるところですが、今日はそんなことをしばし忘れて楽しいひと時を過ごしました。

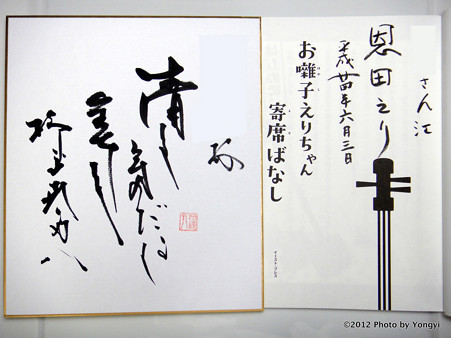

最後に殿下とえりさんにサインを書いて頂きました。ありがとうございました!(^^)

サイン posted by (C)Yongyi

新宿末廣亭友の会・更新 ― 2012/06/04 22:34

山梨旅行 2012(上) ― 2012/06/08 22:06

山梨県立まきば公園 posted by (C)Yongyi

昨年も書きましたが、私が勤めている会社では、6月上旬の金曜日を「年休充当日」として強制的に休ませる日になっています。

そこで、昨年と同様山梨県北杜市にある市の教育施設(普段は林間学校等に使用されていますが、学校行事がない時は市民に宿泊施設として安価に開放されています)に両親を招待し、ここを足掛かりにした1泊旅行を実施しました。

昨夜のうちに帰省して、旅行当日は7時に前橋を出発。昨年と同様のコースで国道141号線を南下。今日は心配していた天気も何とか持ってくれたので、まず県立まきば公園でしばし散策の後、小淵沢IC付近のほうとう屋で昼食。食後は小淵沢のサントリー白州蒸溜所に移動し、工場を見学しました。

サントリー白州蒸溜所 posted by (C)Yongyi

ウイスキー工場と天然水の工場の2つ見学コースが設けられていて、どちらにしようか迷いましたが、今回は天然水のコースを選択。なお御参考までに、事前にネットで優待券を印刷して見学を申し込むと、特製グラスがもらえるようです。

約40分ほどの見学の最後に、軟水と硬水の飲み比べや、「白州」ウイスキー12年ものを天然水で割ったものを試供するサービスがありましたが、ハンドルキーパーの私は、「なっちゃん」を飲んでひたすら我慢(^^;

小一時間の見学の後は、清里の宿泊施設にチェックインして、ゆっくりくつろいで山梨旅行初日は終了しました。

山梨旅行 2012(下) ― 2012/06/09 17:42

昇仙峡・仙娥滝 posted by (C)Yongyi

旅行2日目は、雨音で目が醒めました。ただデータ放送のポイント天気予報によれば北杜市周辺は9時以降は曇り空になると出ていたし、今日は昇仙峡以外特に行くあてはなく、真っ直ぐ東京へ戻る計画だったのでゆっくりチェックアウトの手続き。

9時少し前に宿泊施設を出発。韮崎に降りた辺りから雲が切れて雨も止みました。

韮崎からは県道27号線(昇仙峡ライン)を登って昇仙峡へ。当地を訪ねるのは20数年ぶり。以前所属していたMINIクラブの日帰りツーリング以来ですが、なぜかこの時のことはほとんど覚えていません。

雨は降っていなかったものの、霧がまいていて残念ながら渓谷の山々を見ることが出来なかったので、仙娥滝から県営無料駐車場までを往復して昇仙峡は終わり。今度は紅葉の頃にでも来てみたいですね。

昇仙峡散策の後は、甲府に降りて「鳥もつ煮」で昼食をと考えましたが、時間的に少し早かったのと、昨秋MINIクラブのツーリングで訪ねた笛吹市の桔梗屋本社工場内の食堂が良かったので、少し足を伸ばして再訪しました。

信玄餅包装体験 posted by (C)Yongyi

食後は付近の一宮御坂ICから中央高速道に乗って、一気に東京へ。途中八王子JCTから圏央道に入り、新しく出来たばかりの高尾山ICで降りて、午後2時にJR中央線・高尾駅で両親と別れて、1泊2日の山梨旅行は終了しました。

今回は事前に旅行計画をしっかり立てなかったのと、2日目の天気が今ひとつだったのが残念でしたが、次回は新しいネタを仕込んで両親に楽しんでもらえるよう、また計画を練ろうと思います。

上野鈴本演芸場 6月上席 9日目 夜の部 ― 2012/06/09 22:53

上野鈴本演芸場 posted by (C)Yongyi

今席雲助師のネタ出し「船徳」が聴きたくて、山梨旅行から帰宅後、荷物を置いてまずは鈴本演芸場のHPから割引券(下図)の画像データをSDカードに入れ、最寄り駅へ行く途中のコンビニのマルチコピー機で印刷出力してから、中央線に乗って上野の鈴本演芸場へ飛んで行きました。

山手線御徒前駅で下車。まずは夕食の弁当を探しに松坂屋の地下食料品売場を物色。雨が降っていたのでギリギリまでデパ地下にいて、頃合いを見計らって鈴本演芸場の木戸口に並びました。

この日の出演者と演目は下記の通り。

上野鈴本演芸場 6月上席 9日目 夜の部

ー開口一番ー

林家 つる子 「子ほめ」

金原亭 小駒 「猫と金魚」

仙三郎社中 太神楽

柳家 喬太郎 「転失気」

柳家 小菊 粋曲

入船亭 扇遊 「棒鱈」

三遊亭 歌武蔵 「代書屋」

桂 南喬 「初天神」

-仲入り-

ホームラン 漫才

蜃気楼 龍玉 「駒長」

伊藤 夢葉 奇術

五街道 雲助 「船徳」

この日特に前半落語以上に気になったのが、携帯電話の着信音。最初は前座・つる子さんの高座の時、3つ席が離れた人の携帯電話(バイブレータ)が鳴り出しました。すぐ止めればいいのに、持ち主は平然としていて着信が切れるのを待っている様子。

バイブレータでも結構響くもので、最後にはいい加減頭にきたので、振り向いて相手を睨みつけてやりました。

2度目は小駒さんの高座で。こちらは着信音。やはり鳴り続けていて、高座からも噺の途中で「鳴ってますけど大丈夫ですか?」とアドリブを入れる始末。

携帯電話のマナーについては、かなり以前からうるさく言われていますが、どうも一向に改善される気配はないですな。どこの寄席に行っても毎回1度はどこかから着信音が聞こえてきます。

持ち主は、まさか電話が掛かってくると思わずに電源を切らないのか分かりませんが、ホント何とかならんもんですかね?

この日は仲入りの間に、つる子さんが客席最前列からマイクを使って、切実にお願いをしていたのが可哀想なくらいでした。

さて、落語の話題に戻って代演の喬太郎師。最近の「転失気」は、小僧さんの腹黒い性格を極端に強調させる演出が流行っているのですかね?喬太郎師も寺を乗っ取ろうと虎視眈々と狙っている小僧さんを演じていました。

扇遊師。酒癖についての枕から「寅さん〜」と始まってまさかの「棒鱈」。時間の制約があるのに結構大きなネタを掛けてきたのには驚きました。

噺の流れやセリフは、さん喬師と非常に似通っている印象を受けました。大師匠に当たる先代小さん師匠からの流れでしょうか?

仲入り前はこのところ寄席でよくお目にかかる南喬師。マクラでこまっしゃくれた子供の話をするので、まさかと思ったら案の定「初天神」。これで今年に入って3回連続です(ToT) 好きな噺家さんなので、もっといろんな噺を聴きたいんですが、なかなか難しいですな。

クイツキはホームラン。相変わらずテンポが良く楽しいコンビです。先日新宿末廣亭友の会の更新手続きの後、銀座へ移動する際の丸ノ内線の車内で勘太郎さん(背の高い方)に遭遇しました。

ヒザ前はトリの雲助師の最後のお弟子さんで、お初見の龍玉師。ネタも初めて聴く噺で「駒長」。

ヒザの夢葉先生はいつもの鞭の披露と、ロープの手品のみ。

そしてお目当て・お楽しみの雲助師の登場。マクラで「船徳」と前日演じた「お初徳兵衛」との関係について解説し、道楽についての話から本筋へ。

これまで「船徳」を寄席で聴いたのは、小はん師の1回だけでそれもだいぶ端折った形でしたし、その他は落語研究会での志ん朝師匠の映像(シネマ落語)、後は言わずと知れた先代文楽師匠の音源のみでしたので、今回の高座でようやく全体が見えてきた感じです。

雲助師の若旦那は、いちいち型を決める仕草が可笑しく、また船上で疲労困憊してからの客とのやり取りも、無言で疲れを表現したりと、見て楽しめる期待通りの内容で、大いに満足して帰宅しました。

空閑地利用 2012 ― 2012/06/17 17:49

グリーンカーテン 2012 posted by (C)Yongyi

去年は、節電・グリーンカーテンのブーム(?)にまんまと乗せられてゴーヤーを育てました。(去年の様子)

その時使用したネットは仕舞わずにずっと張ったまま放置していたので、今年も日除けとなる植物を育ててみようと思い、昼前にネットを手直ししたり、プランターを並べたりして準備をし、午後近所のDIYセンターへ行って腐葉土を買うと共に、つる性植物の苗を物色してみました。

去年の経験から、水を大量に必要としないアサガオを育てようと苗の値段を見てみたところ、去年は1鉢98円で買っていたのに、今日見たら298円と出ていて(品種が違うのかも知れませんが)、コリャ高くて買えんと諦めて腐葉土だけ買って帰宅。去年アサガオから採取した種から育てることにしました。

とりあえずプランター1つにつき10個の種を埋め、発芽後育ちの良い物を選んで成長させようと思い、作業を終えてから念の為にアサガオの上手な育て方なるHPを閲覧したら(順番が逆です)、アサガオの種の殻は硬くて水分を吸収しにくいので、予め傷をつけて一晩水に漬けて発芽させてから種を埋めることを知りガックリ。

今さら種を掘り起こすわけにもゆかないので、とりあえず1週間程度様子を見てみて、発芽しないようであれば、あらためてHPの方法を経てから種を埋めようと思います。

そうこうしているうちに、種まきに適した時期を過ぎてしまいそう(今でも十分遅いのですが)で、さてさて今年のグリーンカーテンはどうなることでしょう?

第35回 音曲芝居噺研究会 ― 2012/06/25 06:16

今年は林家彦六(8代目正蔵)の没後30年とのこと。

生前の師匠の高座にはもちろん間に合いませんでしたが、子供の頃TV番組「笑点」の正月恒例の師弟大喜利で、弟子の木久蔵(現:木久扇)師と一緒に出演しているのを見たり、最晩年に「彦六」襲名のニュースを聞いて、「何で名前を変えたんだろう?」と不思議に思った記憶はあります。(正蔵→彦六の経緯についてはこちら)

その彦六師匠の最後の弟子:林家正雀師を中心に毎年開催されている「音曲芝居噺研究会」の第35回公演が、「林家彦六没後30年~彦六一門の会~」のサブタイトルで上野鈴本演芸場で開催されたので、仕事帰りに出かけてきました。

開演15分程前に会場に到着すると、御贔屓筋おそらく落語だけでなく歌舞伎や踊り関係のお客様でしょう、格調高いお召し物を着た方を大勢見かけ、普段の寄席とは違う華やかな雰囲気に包まれていました。客席の前方には彦六師匠のお嬢様の姿もお見受けしました。

この日の出演者と演目は下記の通り。

鈴本演芸場特別企画興行 第35回 音曲芝居噺研究会

ー開口一番ー

柳家 フラワー 「間抜け泥(出来心)」

林家 彦丸 「たらちね」

林家 彦いち 「反対俥」

林家 正雀 「四段目」

-仲入り-

花柳 衛彦 舞踊「紀伊の国」「桃太郎」

春風亭 百栄 「桃太郎後日譚」

林家 正楽 紙切り(桃太郎、彦六師匠、雨の中の紫陽花、船徳、七夕、狐の嫁入り、スカイツリー)

林家 正雀 「あんま幸治」(三遊亭圓朝作)

開口一番も林家かな?と思っていたら、柳家から花緑門下のフラワーさん。完全アウェーの中でも頑張っていました。

続いては正雀師の弟子で二ツ目の彦丸さん。普段の寄席と違う特別な会にふさわしく(?)非常に落ち着いた雰囲気を漂わせて登場。もうちょっと若さを前面に出しても良いのにと見るたび思うのですが、まぁこれが彦丸さんの持ち味なんでしょう。噺はお馴染みの「たらちね」。サゲは「酔って件の如し」

続いては、林家木久扇師の弟子の彦いち師。普段の寄席と客層が違うと判断したからでしょうか。お馴染みの自己紹介(学校寄席での体験談:「怖い~」「カワイイ~」「ありえない~」)でまずはご機嫌伺い。

噺は体育会系の彦いち師に合った威勢のよい車夫が登場する「反対俥」。上野駅まで戻らず、道端に落ちた芸者を揚げる所まで。

続いて正雀師の一席目。

マクラで歌舞伎役者の市川家について。世が世であれば彦六師匠が「市川中車」を名乗っていたかもと言う話を紹介して笑いを誘い「四段目」に。

流石に歌舞伎鑑賞が趣味で、鹿芝居(噺家による芝居)でも中心的な役割をつとめていらっしゃる師匠だけに、定吉が空想する芝居も迫真の演技で、最後にお櫃が運ばれてくる場面まで非常に見応えがあり、あらためて江戸の庶民が如何に芝居好きだったかがよく分かる噺でした。

仲入り後は、彦六師匠のご子息で日本舞踊家の花柳衛彦師による踊り「紀伊の国」と「桃太郎」

続いて春風亭栄枝師の弟子の百栄師。彦六師匠の孫弟子とは思えない(ご本人曰く、彦六師匠が怒りそうな)桃太郎の衣装を着て登場。今日のような会でも独自路線を貫いているところはスゴイです。

「日本一汚いモモエ」の自己紹介、ボケの症状のマクラから自作の「桃太郎後日譚」。会場の雰囲気から考えて無難な噺を選択しましたか。まさかここで「誘拐家族」や「マザコン調べ」は掛けにくいでしょうからね。

ヒザは紙切りの林家正楽師匠。日本舞踊・落語と桃太郎が続いたので、鋏試しでも桃太郎を。

今日はいつもと違って時間に余裕があるので、いつもよりも多く注文を伺い、かつ細かい所までハサミを入れていましたが、紙切りの芸はいつ見ても「スゴイ」の一言です。

そしてトリの正雀師匠、三遊亭圓朝作「あんま幸治」予習のため市の図書館から彦六師匠のCDを借りて来てよく見たら、よく似た名前の「やんま久治」で、結局ネットで調べてもあらすじが分からず初めて聴く噺です。

演り手も少なく滅多に演じられる事が無いようです。(おそらく現代では不適切な表現も含まれていることから、寄席では掛けられないことも理由ではないかと思います)

盲目の幸治が人の心を見る眼力の凄さがこの噺の魅せどころとは思いましたが、どうも私は落語にかぎらず小説等でも登場人物の多い物語は苦手なうえに、前述の通り初めて聴く噺なので、登場人物を理解するのがやっとで、そうこうしているうち新内の三味線が鳴って、これから盛り上がるのかと思っていたら、突然木が入り切れ場になって終演。正直尻切れトンボの様な感覚は否めませんでした。

しかしながら音曲芝居噺、なかなか定席寄席では聴くことが出来ないので、次回も都合がつけばぜひ会場に足を運んでみたいと思います。

新宿末廣亭 6月下席 9日目 ― 2012/06/29 23:22

新宿末廣亭 posted by (C)Yongyi

今月は有給休暇取得強化月間と言うことで、現在新宿末廣亭に出演の小三治師の日に合わせて有給休暇を取得して、一日寄席にこもっていました。

個々の感想は後日あらためて

新宿末廣亭 6月下席 9日目 昼の部

ー開口一番ー

入船亭 ゆう京 「たらちね」

柳家 わさび 「動物園」

翁家 勝丸 太神楽

宝井 琴調 講談「寛永三馬術より曲垣平九郎、愛宕山出世の春駒」

五街道 雲助 「子ほめ」

花島 世津子 奇術

柳亭 左龍 「お花半七(宮戸川(上))」

林家 正蔵 「鼓ヶ滝」

ロケット団 漫才

蜃気楼 龍玉 「親子酒」

林家 しん平 漫談(地獄と極楽の話)

柳家 小菊 粋曲

川柳 川柳 「パフィーde甲子園」

-仲入り-

三遊亭 歌る多 寄席踊り:かっぽれ

すず風にゃん子・金魚 漫才

春風亭 正朝 「宗論」

林家 正雀 「初音の鼓」

林家 正楽 紙切り(相合傘・七夕・カタツムリ・夕涼み・野ざらし・スカイツリー)

入船亭 扇遊 「お見立て」

新宿末廣亭 6月下席 9日目 夜の部

ー開口一番ー

春風亭 朝呂久 「道灌」

柳家 ろべえ 「噺家の夢」

丸山おさむ 声帯模写

三遊亭 歌奴 「初天神」

柳家 禽太夫 「替り目」

大空遊平・かほり 漫才

古今亭 菊千代 「権助提灯」

柳家 はん治 「鯛」(桂三枝作)

江戸家 猫八・子猫 動物ものまね

古今亭 志ん輔 「七段目」

柳家 さん喬 「締め込み(盗人の仲裁)」

-仲入り-

桂 ひな太郎 「酢豆腐(半公の追い出しまで)」

大瀬ゆめじ・うたじ 漫才

金原亭 伯楽 「四宿の屁」

柳亭 小燕枝 不明(大黒様の小槌の小咄)

鏡味 仙三郎社中 太神楽

柳家 小三治 「かぼちゃ屋」

折り返し ― 2012/06/30 20:20

多摩湖(村山下貯水池) posted by (C)Yongyi

よく言われるように、歳を重ねるごとに時間が加速度的に早くなり、ついこの前まで寒くてパッチを履いていたような感覚でしたが、気が付けば今年も半分の折り返しになってしまいました。

さて、週末の自転車トレーニング。9月末の「第2回まえばし赤城山ヒルクライム」をターゲットにしていたところ、つい先日嬬恋村の有料道路を舞台にした「嬬恋・万座ハイウェーヒルクライム大会」が9月の始めに開催されるとの情報を入手し、早速申し込みをしてこちらも視野に入れて頑張ろうと思っています。

このところ数週間は天気が悪かったりして表へ出ず室内でローラー台を回していましたが、今日は久しぶりに多摩湖を周回して来ました。

1周目は、タイムを計測していた時計を読み間違えたのに気がついて、後半に遅れを取り戻そうとペースを上げましたが、結局いつもより若干遅い35分。

休憩中なんでもない時に立ちゴケをしてしまい、膝を擦り剥いて2周目は痛い足を気にしながら、適当に流しながら走って、いつもの通り村山下貯水池の堤体で休みをとって、11時前に帰宅しました。(本日の走行距離:46.87km)

最近のコメント